新用户-6799

17

2025-09-29

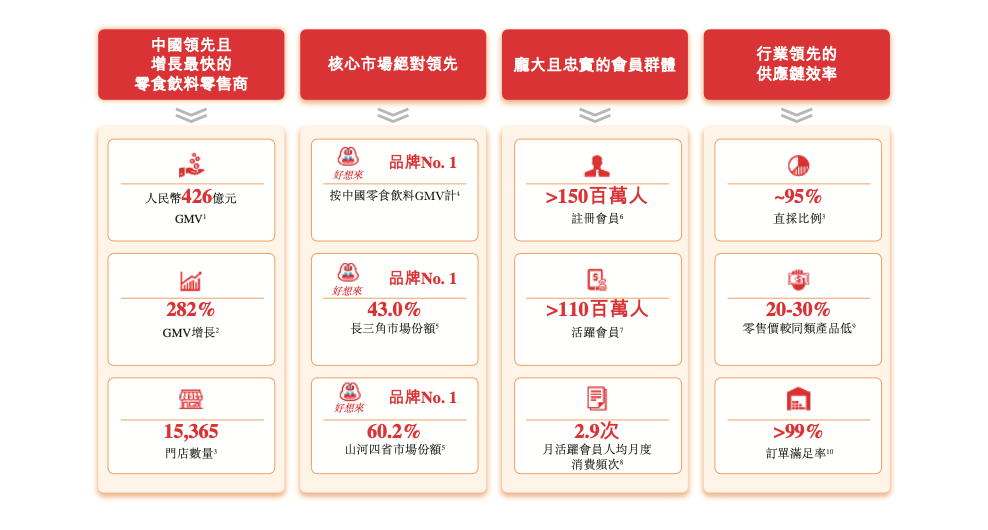

量贩零食赛道的 “上市竞速赛” 正打得火热。9 月 23 日,万辰集团带着 1.5 万家门店、323 亿元年营收递交港股上市申请;更早之前,鸣鸣很忙(零食很忙 + 赵一鸣零食合并)以 2 万家门店、555 亿元 GMV 抢先一步。这两家靠加盟模式疯狂扩张的巨头,三年间就走完了传统零售品牌数十年的路,却始终逃不开 “高营收低利润” 的魔咒 —— 净利润率仅 2% 左右,连蜜雪冰城(17.9%)的零头都不到,更比不上盐津铺子(12%)。当它们手拉手站在资本市场门口时,明眼人都看得清:靠价格战和门店数量堆出来的 “好生意”,或许根本撑不起长期价值。

这场扩张狂欢的底色,是不计成本的 “蒙眼狂奔”。2024 年,万辰和鸣鸣很忙合计新开 1.7 万家门店,相当于每天新增近 50 家店。万辰更是一年从 4726 家店暴涨到 1.4 万家,营收同比激增 247.9%;鸣鸣很忙营收从百亿级跃升至 393 亿元,复合增长率超 200%。为了抢加盟商,它们把 “优惠牌” 打到底:0 加盟费、0 管理费、0 培训费,首次开店还补贴 10-12 万元,竞品门店附近开店额外给毛利率补贴和租金支持。可疯狂扩张的代价很快显现 —— 万辰 2025 年上半年闭店 290 家,远超去年全年的 208 家;社交平台上,加盟商抱怨 “门店密度太高、利润被压垮” 的声音越来越多,毕竟这个赛道的加盟回报周期普遍要 18 个月,前期投入还没回本,价格战就先把利润空间榨干了。

比闭店更致命的,是供应链的 “先天不足”。加盟模式的核心是供应链,蜜雪冰城靠 5 大生产基地实现 60% 食材自产,核心原料 100% 自研,连包装瓶都自己造,成本比外购低 50%,这才撑起 17.9% 的净利润率。可量贩零食赛道根本玩不转这套 —— 鸣鸣很忙有 3380 个 SKU,万辰超 4000 个 SKU,每月还要上新数百款,品类分散到根本无法整合生产。它们所谓的 “供应链优势”,不过是仓储物流环节的集中采购,97% 的成本都花在外部采购上,毛利率常年卡在 7.5%-10% 的低位。更尴尬的是,没有自产能力就意味着 “同质化”,你卖的辣条、薯片,竞品换个包装就能卖,消费者根本没忠诚度,只要对手降价 1 毛钱,客流就会立马流失。

为了破局,它们试着往 “自有品牌” 和 “硬折扣超市” 转型,可每一步都踩在坑里。万辰推出 “好想来超值”“好想来甄选”,鸣鸣很忙搞 “红标”“金标” 系列,想靠差异化提毛利,可自有品牌哪是那么好做的?《中国自有品牌发展研究报告》显示,能实现 80% 供货额的单品不到 4%,大多数都成了 “昙花一现”。山姆、Costco 的自有品牌能成,靠的是多年积累的品牌美誉度和深度供应链管控,而好想来们刚从价格战里爬出来,消费者根本不买 “高端化” 的账。转头冲击硬折扣超市更难 —— 万辰开 “省钱超市”,鸣鸣很忙推 3.0 店型加日化、烘焙品类,可这个赛道早已是巨头的地盘:阿里盒马 “超盒算 NB” 门店超 300 家,京东、美团今年 8 月也扎堆开首店,论供应链、资金和流量,量贩零食玩家连人家的尾灯都看不到。

回看这个赛道的兴起,更像一场 “风口催生的泡沫”。疫情后消费复苏、低价需求爆发、加盟模式成熟,这三个因素凑在一起,让量贩零食从 2020 年的千余家店、60 亿元规模,三年就冲到 3.5 万家店、七八百亿元规模。可风口总会过去,就像当年的社区团购,高峰期兴盛优选覆盖 18 省,如今只剩 3 个省在运营。量贩零食的幸运,不过是前期没被互联网巨头盯上,可现在阿里、京东已经进场,靠价格战和门店数量的玩法,很快就会被更高效的供应链和更精准的运营取代。

说到底,消费行业的好生意,从来不是 “开店数量” 能定义的。蜜雪冰城的利润来自供应链掌控力,山姆的壁垒是差异化选品和会员体系,而好想来、赵一鸣们靠加盟扩张、价格战堆出来的营收,更像 “空中楼阁”—— 没有自产能力就没议价权,没有差异化就没用户粘性,净利润率 2% 的生意,一旦巨头入场、价格战升级,随时可能崩塌。当它们在港股讲述 “规模故事” 时,资本市场或许会为短期增速买单,但长期来看,连基本利润都撑不起的模式,终究成不了真正的好生意。

{{ formatDate(comment.created_at) }}

赞({{ comment.praise }})

踩({{ comment.tread }})