江湖不临期

132

2025-11-14

化学危害是指食品、环境或工作场所中存在的,可能对人体健康造成急性或慢性伤害的有毒化学物质。这些物质可能通过摄入、吸入或皮肤接触进入人体,导致中毒、器官损伤、癌症或生殖问题等。

与物理危害(如玻璃碎片)和生物危害(如细菌)不同,化学危害通常是肉眼不可见、难以凭感官察觉的,需要借助专门的仪器和分析才能发现,因此具有更强的隐蔽性和潜在危险性。

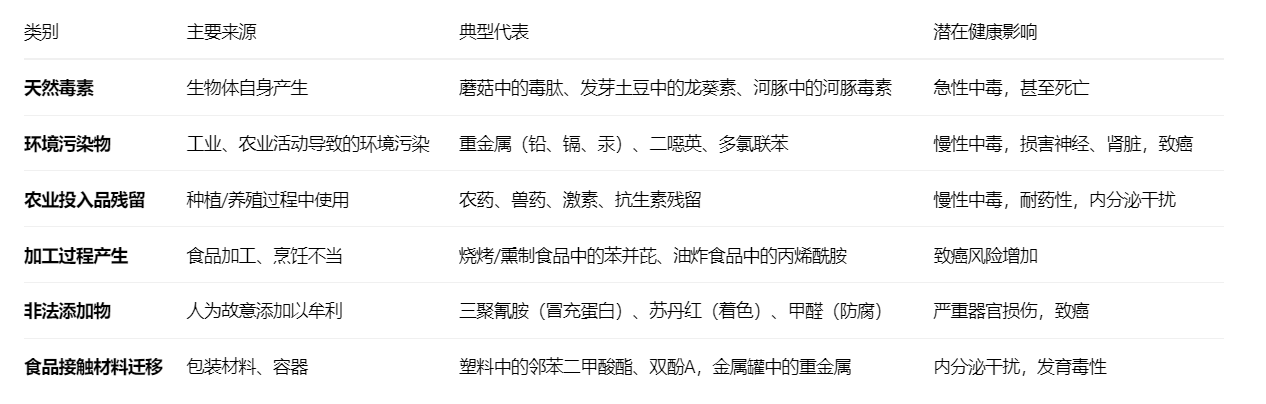

化学危害的主要来源与分类

典型应用场景深度解析

场景一:食品安全管理——以“蔬菜农药残留超标”为例

危害识别:

菜农为了防治虫害、提高产量,在种植蔬菜时使用了有机磷农药。如果未遵守安全间隔期(即最后一次施药到采收的天数),蔬菜上的农药残留量可能超标。

危害性质:

有机磷农药是一种神经毒剂,可通过食物摄入进入人体。短期大量摄入会引起急性中毒(头晕、恶心、呼吸困难);长期低剂量摄入可能损害神经系统和肝功能。

控制措施:

1.源头管理:农业部门对农药进行登记管理,指导农民科学用药。

2.过程控制:要求农民严格遵守安全间隔期。

3.终端检测:

超市/市场:设立快检室,对进场蔬菜进行抽样快筛。

监管部门:定期在市场抽检,公布结果,对不合格产品进行下架、销毁和处罚。

4.消费者教育:建议市民用流水冲洗、浸泡或削皮等方式,减少农残摄入。

核心挑战:农药残留无法通过肉眼识别,完全依赖系统的监管和检测体系来保障安全。

场景二:职业健康与安全——以“电子厂溶剂中毒”为例

危害识别:

在电子厂,工人使用有机溶剂(如正己烷、苯)来清洗电路板。这些溶剂在室温下极易挥发,形成有毒蒸气。

危害性质:

正己烷:慢性中毒可导致周围神经病变,出现手脚麻木、无力,严重时肌肉萎缩、瘫痪。

苯:是强致癌物,可导致白血病;也会损害造血系统。

暴露途径:工人主要通过吸入溶剂蒸气,也可能通过皮肤接触液体溶剂而中毒。

控制措施(层级递进):

1.消除/替代:寻找并使用无毒或低毒的替代溶剂(如水基清洗剂)。

2.工程控制:如果必须使用,应在密闭的设备中进行清洗,或安装局部通风排毒装置,将废气直接抽走。

3.行政控制:缩短工人接触时间,实行轮岗;设置警示标识;对工人进行职业安全培训。

4.个体防护:为工人配备并监督其使用防毒面具、防护手套等。

5.健康监护:定期为工人进行职业健康体检,早期发现中毒迹象。

核心挑战:危害是隐形、累积性的,初期症状不明显,容易被忽视,一旦发病往往难以逆转。

总结

化学危害的核心特征是其隐蔽性和潜在的长远危害。它不像吃出苍蝇那样立即可见,其后果可能在数月甚至数年后才显现。

因此,对化学危害的管理必须依赖于:

科学的认识:了解化学物的毒性和作用机制。

前瞻性的预防:建立从源头到终端的全过程控制体系。

严格的监管:通过法规和标准设定安全限量,并强制检测。

持续的教育:提高从业者和公众的风险意识。

理解化学危害,意味着我们认识到,安全不仅在于防止眼前的伤害,更在于防范那些看不见、摸不着,但可能影响深远的“慢性杀手”。

{{ formatDate(comment.created_at) }}

赞({{ comment.praise }})

踩({{ comment.tread }})